Uma breve história da cultura do consumidor

A televisão preparou o terreno para a democratização do luxo em uma escala até então inimaginável. Imagem: Evert F. Baumgardner / National Archives and Records Administration

A televisão preparou o terreno para a democratização do luxo em uma escala até então inimaginável. Imagem: Evert F. Baumgardner / National Archives and Records AdministrationA noção de seres humanos como consumidores tomou forma pela primeira vez antes da Primeira Guerra Mundial, mas se tornou comum na América na década de 1920. O consumo agora é freqüentemente visto como nosso principal papel no mundo.

As pessoas, é claro, sempre "consumiram" as necessidades da vida - comida, abrigo, roupas - e sempre tiveram que trabalhar para obtê-las ou fazer com que outros trabalhassem para elas, mas havia poucos motivos econômicos para aumentar o consumo entre a massa de pessoas antes do século XX.

Muito pelo contrário: a frugalidade e a economia eram mais adequadas a situações em que as rações de sobrevivência não eram garantidas. As tentativas de promover novas modas, aproveitar o “poder propulsor da inveja” e aumentar as vendas multiplicaram-se na Grã-Bretanha no final do século XVIII. Aqui começou o "lento desencadeamento dos instintos aquisitivos", escrevem os historiadores Neil McKendrick, John Brewer e JH Plumb em seu livro influente sobre a comercialização da Inglaterra do século 18, quando a busca pela opulência e exibição se estendeu pela primeira vez além dos muito ricos.

Mas, embora as pessoas mais pobres pudessem ter adquirido poucos utensílios domésticos úteis - uma frigideira, talvez, ou uma panela de ferro - as roupas, móveis e cerâmica suntuosos da época ainda estavam confinados a uma população muito pequena. Na Grã-Bretanha do final do século 19, uma variedade de alimentos tornou-se acessível à pessoa média, que antes viveria de pão e batatas - consumo além da mera subsistência. Essa melhoria na variedade dos alimentos não estendeu itens duráveis para a massa de pessoas, no entanto. A proliferação de lojas e lojas de departamentos daquele período servia apenas a uma população restrita de pessoas de classe média urbana na Europa, mas a exibição de produtos tentadores nas lojas ao público diário foi muito ampliada - e a exibição foi um elemento-chave na promoção da moda e inveja.

Embora o período após a Segunda Guerra Mundial seja frequentemente identificado como o início da imensa erupção do consumo em todo o mundo industrializado, o historiador William Leach localiza suas raízes nos Estados Unidos por volta da virada do século.

Nos Estados Unidos, as lojas existentes foram rapidamente ampliadas durante a década de 1890, as compras por correspondência aumentaram e o novo século viu enormes lojas de departamentos de vários andares cobrindo milhões de acres de espaço de vendas. O varejo já estava passando decisivamente de pequenos lojistas para gigantes corporativos que tinham acesso a banqueiros de investimento e se baseavam na produção de commodities em linha de montagem, movida a combustíveis fósseis; o objetivo tradicional de fabricar produtos para sua utilidade evidente foi substituído pelo objetivo do lucro e pela necessidade de uma máquina de sedução.

“Os traços cardeais dessa cultura eram a aquisição e o consumo como meios de alcançar a felicidade; o culto do novo; a democratização do desejo; e o valor do dinheiro como a medida predominante de todo valor na sociedade ”, escreve Leach em seu livro de 1993“ Land of Desire: Merchants, Power, and the Rise of a New American Culture ”. Significativamente, foi o desejo individual que foi democratizado, e não a riqueza ou o poder político e econômico.

Década de 1920: “O Novo Evangelho Econômico do Consumo”

A libertação dos perigos da fome e da inanição prematura já existia para a maioria das pessoas no mundo industrializado logo após o fim da Grande Guerra. A produção dos Estados Unidos era mais de 12 vezes maior em 1920 do que em 1860, enquanto a população no mesmo período havia aumentado apenas um fator de três, sugerindo quanta riqueza adicional estava teoricamente disponível. As lutas trabalhistas do século 19, sem comprometer a produtividade crescente, erodiram gradualmente a semana de sete dias de 14 e 16 horas que era trabalhada no início da Revolução Industrial na Inglaterra. Nos Estados Unidos, em particular, o crescimento econômico conseguiu fornecer segurança básica para a grande maioria de uma população inteira.

Seria viável reduzir a jornada de trabalho e liberar os trabalhadores para as atividades prazerosas do tempo livre com as famílias e comunidades, mas os negócios não sustentaram tal trajetória.

Nessas circunstâncias, havia uma escolha social a ser feita. Uma economia em estado estacionário capaz de atender às necessidades básicas de todos, prenunciada pelo filósofo e economista político John Stuart Mill como o estado estacionário , parecia bem ao alcance e, nas palavras de Mill, provavelmente seria uma melhoria em "pisar, esmagar, dando cotoveladas e pisando nos calcanhares uns dos outros ... os sintomas desagradáveis de uma das fases do progresso industrial. ” Seria possível reduzir ainda mais as horas de trabalho e liberar os obreiros para as atividades espirituais e prazerosas do tempo livre com famílias e comunidades, e atividades criativas ou educacionais. Mas os negócios não apoiaram essa trajetória, e foi só na Grande Depressão que o número de horas foi reduzido, em resposta aos níveis avassaladores de desemprego.

Em 1930, o fabricante de cereais dos Estados Unidos Kellogg adotou um turno de seis horas para ajudar a acomodar os trabalhadores desempregados, e outras formas de divisão do trabalho se tornaram mais comuns. Embora a semana de trabalho mais curta atraísse os trabalhadores da Kellogg, a empresa, depois de reverter para mais horas durante a Segunda Guerra Mundial, relutou em renovar o turno de seis horas em 1945. Os trabalhadores votaram por três para um em 1945 e 1946, sugerindo que, na época, eles ainda achavam a vida em suas comunidades mais atraente do que os bens de consumo. Isso era particularmente verdadeiro para as mulheres. A Kellogg, no entanto, gradualmente superou a resistência de seus trabalhadores e foi se reduzindo nos curtos turnos até que o último deles fosse abolido em 1985.

Mesmo que uma jornada de trabalho mais curta se tornasse uma estratégia aceitável durante a Grande Depressão, a orientação do sistema econômico para o lucro e sua tendência para o crescimento tornaram essa trajetória desagradável para a maioria dos capitães da indústria e dos economistas que teorizaram seus sucessos. Se o lucro e o crescimento estivessem atrasados, o sistema precisava de um novo ímpeto. A curta depressão de 1921-1922 levou empresários e economistas nos Estados Unidos a temer que as imensas potências produtivas criadas no século anterior tivessem crescido o suficiente para atender às necessidades básicas de toda a população e provavelmente desencadeado uma crise permanente de superprodução; as perspectivas de maior expansão econômica eram consideradas sombrias.

O historiador Benjamin Hunnicutt, que examinou a grande imprensa da década de 1920, junto com as publicações de corporações, organizações empresariais e inquéritos governamentais, encontrou extensas evidências de que tais temores eram generalizados nos círculos de negócios durante a década de 1920. Victor Cutter, presidente da United Fruit Company, exemplificou a preocupação ao escrever em 1927 que o maior problema econômico da época era a falta de “poder de consumo” em relação às prodigiosas potências de produção.

“A menos que [o consumidor] pudesse ser persuadido a comprar abundantemente, todo o fluxo de carros de seis cilindros, super-heteródinos, cigarros, compactos de rouge e caixas de gelo elétricas seria represado em suas lojas.”

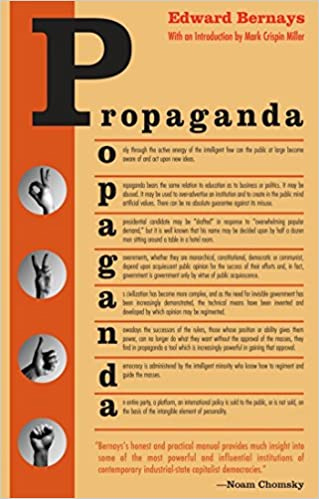

Apesar do pânico e do pessimismo, uma solução para o consumidor estava surgindo simultaneamente. Como escreveu o popular historiador da época Frederick Allen : “Os negócios aprenderam como nunca antes a importância do consumidor final. A menos que ele pudesse ser persuadido a comprar abundantemente, todo o fluxo de carros de seis cilindros, super-heteródinos, cigarros, compactos de rouge e caixas de gelo elétricas seria represado em suas tomadas. ” Em seu livro clássico de 1928, " Propaganda " , Edward Bernays, um dos pioneiros da indústria de relações públicas, colocou desta forma:

A produção em massa só é lucrativa se seu ritmo puder ser mantido - isto é, se puder continuar a vender seu produto em quantidade constante ou crescente. ... Hoje a oferta deve buscar ativamente criar sua demanda correspondente ... [e] não pode se dar ao luxo de esperar até que o público pede seu produto; deve manter contato constante, por meio de propaganda e propaganda ... para assegurar-se da demanda contínua que, por si só, tornará lucrativa sua custosa fábrica.

Edward Cowdrick, um economista que assessorou empresas em suas políticas de gestão e relações industriais, chamou-o de "o novo evangelho econômico do consumo", no qual os trabalhadores (pessoas para as quais posses duráveis raramente eram uma possibilidade) poderiam ser educados nas novas "habilidades de consumo. ”

Foi uma ideia também apresentada pelos novos “economistas do consumo”, como Hazel Kyrk e Theresa McMahon, e avidamente adotada por muitos líderes empresariais. Novas necessidades seriam criadas, com a publicidade em ação para “aumentar e acelerar” o processo. As pessoas seriam encorajadas a desistir da economia e da agricultura, a valorizar os bens ao invés do tempo livre. Kyrk defendeu aspirações cada vez maiores: “um alto padrão de vida deve ser dinâmico, um padrão progressivo”, onde a inveja daqueles que estão logo acima de si na ordem social incitou o consumo e alimentou o crescimento econômico.

O Comitê de Mudanças Econômicas Recentes do presidente Herbert Hoover, de 1929, deu as boas-vindas à demonstração "em grande escala [da] expansibilidade das necessidades e desejos humanos", saudou um "apetite quase insaciável por bens e serviços" e imaginou "um campo sem limites diante de nós ... novos desejos que abrem caminho infinitamente para novos desejos, tão rápido quanto eles são satisfeitos. ” Nesse paradigma, as pessoas são encorajadas a embarcar em uma escada rolante de desejos (uma escada para o céu, talvez) e ascender progressivamente ao que antes eram luxos dos ricos.

Charles Kettering, diretor geral dos Laboratórios de Pesquisa da General Motors, equiparou essa mudança perpétua ao progresso. Em um artigo de 1929 chamado “Mantenha o consumidor insatisfeito”, ele afirmou que “não há lugar onde se possa sentar e descansar em uma situação industrial. É uma questão de mudança, mude o tempo todo - e sempre vai ser assim porque o mundo só segue uma estrada, a estrada do progresso ”. Essas visões são paralelas à caracterização posterior do economista político Joseph Schumpeter do capitalismo como "destruição criativa":

O capitalismo, então, é por natureza uma forma ou método de mudança econômica e não apenas nunca é, mas nunca pode ser estacionário ... O impulso fundamental que põe e mantém a máquina capitalista em movimento vem dos novos consumidores, bens, os novos métodos de produção ou transporte, os novos mercados, as novas formas de organização industrial que a empresa capitalista cria.

A perspectiva de um desejo cada vez mais extenso do consumidor, caracterizado como “progresso”, prometia um novo caminho para a manufatura moderna, um meio de perpetuar o crescimento econômico. O progresso consistia na substituição infinita de necessidades antigas por novos, produtos antigos por novos. Noções de atender às necessidades de todos com um nível adequado de produção não apareceram.

As colônias européias não colonizadoras não eram consideradas locais viáveis para esses novos mercados, já que séculos de exploração e empobrecimento significaram que poucas pessoas lá tinham condições de pagar. Na década de 1920, o mercado consumidor-alvo a ser alimentado estava em casa no mundo industrializado. Lá, especialmente nos Estados Unidos, o consumo continuou a se expandir ao longo da década de 1920, embora truncado pela Grande Depressão de 1929.

A eletrificação foi crucial para o consumo dos novos tipos de itens duráveis, e a fração de residências nos Estados Unidos com eletricidade conectada quase dobrou entre 1921 e 1929, de 35% para 68%; seguiu-se uma rápida proliferação de rádios, aspiradores de pó e refrigeradores. O registro de automóveis aumentou de 8 milhões em 1920 para mais de 28 milhões em 1929. A introdução de arranjos de pagamento a prazo facilitou a extensão dessas compras cada vez mais na escada econômica. Na Austrália, também, a tendência pôde ser observada; ali, entretanto, a base era minúscula e, embora a propriedade de automóveis tenha se multiplicado quase cinco vezes nos oito anos anteriores a 1929, poucas famílias da classe trabalhadora possuíam carros ou grandes eletrodomésticos antes de 1945.

A perspectiva de um desejo cada vez mais extenso do consumidor, caracterizado como “progresso”, prometia um novo caminho para a manufatura moderna, um meio de perpetuar o crescimento econômico.

Essa primeira onda de consumismo durou pouco. Predicado em dívidas, ocorreu em uma economia atolada em especulação e empréstimos arriscados. O crédito ao consumidor nos Estados Unidos aumentou para US $ 7 bilhões na década de 1920, com os bancos envolvidos em empréstimos imprudentes de todos os tipos. Na verdade, embora muito menos em termos brutos do que o peso da dívida nos Estados Unidos no final de 2008, que o economista de Sydney Steve Keen descreveu como "a maior carga de jogos de azar malsucedidos da história", a dívida da década de 1920 era muito grande, mais de 200% do PIB da época. Em ambas as eras, o dinheiro emprestado comprava quantidades sem precedentes de bens materiais a prazo e (atualmente) cartões de crédito. A bonança dos anos 1920 entrou em colapso repentina e catastroficamente. Em 2008, um desfecho semelhante começou; suas implicações ainda permanecem desconhecidas. No caso da Grande Depressão da década de 1930,

A segunda onda

Depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, a cultura do consumo decolou novamente em todo o mundo desenvolvido, em parte alimentada pela privação da Grande Depressão e o racionamento dos anos de guerra e incitada com zelo renovado por anunciantes corporativos usando facilidades de dívida e o novo meio de televisão . Stuart Ewen, em sua história da indústria de relações públicas, viu o nascimento do rádio comercial em 1921 como uma ferramenta vital na grande onda de consumo financiado por dívidas na década de 1920 - “uma concessionária privada, bombeando informações e entretenimento para as casas das pessoas . ”

“Não exigindo nenhum grau significativo de alfabetização por parte de seu público”, escreve Ewen, “o rádio deu às empresas interessadas ... acesso sem precedentes aos santuários internos da mente pública”. O advento da televisão ampliou muito o impacto potencial das mensagens dos anunciantes, explorando a imagem e o símbolo com muito mais habilidade do que a mídia impressa e o rádio haviam sido capazes de fazer. O palco estava armado para a democratização do luxo em uma escala até então inimaginável.

Embora os aparelhos de televisão que levavam a publicidade para as casas das pessoas após a Segunda Guerra Mundial fossem novos e fossem veículos muito mais poderosos de persuasão do que o rádio, a teoria e os métodos eram os mesmos - aperfeiçoados na década de 1920 por especialistas em relações públicas como Bernays. Vance Packard ecoa Bernays e os economistas do consumo dos anos 1920 em sua descrição do papel dos publicitários dos anos 1950:

Eles querem dar um toque especial às suas mensagens, estimulando nossa consciência de status. ... Muitos dos produtos que estão tentando vender, no passado, foram confinados a um "mercado de qualidade". Os produtos são o luxo das classes altas. O jogo é torná-los as necessidades de todas as classes . Isso é feito balançando os produtos diante de pessoas não pertencentes à classe alta como símbolos de status de uma classe superior. Ao se esforçar para comprar o produto - digamos, carpete de parede a parede a prazo - o consumidor sente que está se aprimorando socialmente.

Embora seja o status que está sendo vendido, são inúmeros objetos materiais que estão sendo consumidos.

Em um ensaio pouco conhecido de 1958 refletindo sobre as implicações para a conservação da farra de consumo conspicuamente destruidor dos EUA após a Segunda Guerra Mundial, John Kenneth Galbraith apontou para a possibilidade de que esse “apetite gigantesco e crescente” precise ser reduzido. “E o apetite em si?”, Pergunta ele. “Certamente esta é a fonte final do problema. Se continuar seu curso geométrico, um dia não terá que ser contido? Ainda assim, na literatura do problema dos recursos, esta é a questão proibida. ”

“Precisamos de coisas consumidas, queimadas, substituídas e descartadas em uma taxa cada vez maior”, observou o analista de varejo Victor Lebow em 1955.

Galbraith cita a Comissão de Política de Materiais do Presidente estabelecendo sua premissa de que o crescimento econômico é sacrossanto. “Em primeiro lugar, compartilhamos a crença do povo americano no princípio do crescimento”, afirma o relatório, endossando especificamente “padrões de consumo cada vez mais luxuosos”. A Galbraith, que acabara de publicar “ The Affluent Society, ”O desperdício que ele observou parecia temerário, mas ele estava pessimista sobre a restrição; ele identificou o início de “uma reação conservadora massiva à ideia de uma orientação social ampliada e controle da atividade econômica”, uma reação contra o Estado assumir a responsabilidade pela direção social. Ao mesmo tempo, ele estava bem ciente do papel da publicidade: “Os produtos são abundantes. A demanda por eles deve ser elaboradamente planejada ”, escreveu ele. “Aqueles que criam desejos estão entre nossos cidadãos mais talentosos e bem pagos. A criação de desejos - publicidade - é uma indústria de dez bilhões de dólares. ”

Ou, como observou o analista de varejo Victor Lebow em 1955:

Nossa economia enormemente produtiva exige que façamos do consumo nosso modo de vida, que convertamos a compra e o uso de bens em rituais, que busquemos nossa satisfação espiritual, nossa satisfação do ego, no consumo ... Precisamos de coisas consumidas, queimadas, substituídas e descartados em uma taxa cada vez maior.

Assim, da mesma forma que um imenso esforço estava sendo dedicado para persuadir as pessoas a comprarem coisas de que realmente não precisavam, os fabricantes também começaram o design intencional de itens inferiores, que veio a ser conhecido como "obsolescência planejada". Em sua segunda grande crítica à cultura do consumo, " The Waste Makers ", Packard identificou tanto a obsolescência funcional, na qual o produto se desgasta rapidamente, quanto a obsolescência psicológica, na qual os produtos são "projetados para se tornarem obsoletos na mente do consumidor, ainda mais cedo do que os componentes usados para fazê-los falharão. ”

Galbraith estava alerta para o modo como os padrões de consumo em rápida expansão eram multiplicados por uma população em rápida expansão. Mesmo assim, a empresa industrial do pós-guerra alimentou a expansão. O aumento da dívida do consumidor, interrompido em 1929, também foi retomado. Na Austrália, a dívida de 1939 de AU $ 39 milhões dobrou nos primeiros dois anos após a guerra e, em 1960, havia crescido 25 vezes, para mais de AU $ 1 bilhão de dólares. Esse novo surto de consumismo financiado por dívidas foi, novamente, incitado intencionalmente.

Acessando o Inconsciente: Imagem e Mensagem

Ao pesquisar sua excelente história da ascensão do RP, Ewen entrevistou o próprio Bernays em 1990, não muito antes de ele completar 99 anos. Ewen descobriu que Bernays, um dos principais pioneiros da nova profissão de RP, era tão franco quanto ele sobre suas motivações subjacentes foi em 1928 quando escreveu “Propaganda”:

Ao longo de nossa conversa, Bernays transmitiu sua alucinação de democracia: Uma classe altamente educada de estrategistas formadores de opinião está continuamente trabalhando ... ajustando o cenário mental do qual a mente pública, com seu intelecto limitado, deriva suas opiniões ... Ao longo da entrevista, ele descreveu a RP como uma resposta a uma preocupação trans-histórica: a exigência, para as pessoas no poder, de moldar as atitudes da população em geral.

As opiniões de Bernays, como as de vários outros analistas da "multidão" e do "instinto de rebanho", foram produto do pânico criado entre as classes de elite na transição do início do século 20 da franquia limitada de homens proprietários para o sufrágio universal. “Em todos os lados da vida americana, seja política, industrial, social, religiosa ou científica, a pressão crescente do julgamento público se fez sentir”, escreveu Bernays. “A grande corporação que corre o risco de ter seus lucros tributados, suas vendas caírem ou sua liberdade impedida por ação legislativa deve recorrer ao público para combater com sucesso essas ameaças.”

A página de abertura de “Propaganda” divulga sua solução:

A manipulação consciente e inteligente dos hábitos organizados e das opiniões das massas é um elemento importante na sociedade democrática. Aqueles que manipulam este mecanismo invisível da sociedade constituem um governo invisível que é o verdadeiro poder governante de nosso país. ... São eles que puxam os fios que controlam a mente pública, que controlam as velhas forças sociais e inventam novas maneiras de amarrar e guiar os mundo.

Os pensadores da linha de frente das indústrias emergentes de publicidade e relações públicas voltaram-se para os principais insights de Sigmund Freud, tio de Bernays. Como Bernays observou:

Muitos dos pensamentos e ações do homem são substitutos compensatórios dos desejos que [ele] foi obrigado a suprimir. Uma coisa pode ser desejada, não por seu valor intrínseco ou utilidade, mas porque ele inconscientemente passou a ver nela um símbolo de outra coisa, o desejo pelo qual ele tem vergonha de admitir para si mesmo ... porque é um símbolo de posição social , uma prova de seu sucesso.

Bernays se via como um “especialista em propaganda”, um “advogado de relações públicas” e as relações públicas como uma arte mais sofisticada do que a propaganda como tal; era dirigido a desejos ocultos e impulsos subconscientes dos quais seus alvos desconheciam. Bernays e seus colegas estavam ansiosos para oferecer seus serviços às empresas e foram fundamentais na fundação de toda uma indústria que desde então tem operado nessas linhas, vendendo não apenas commodities corporativas, mas também opiniões sobre uma grande variedade de questões sociais, políticas, econômicas e ambientais .

Embora tenha se tornado moda nas últimas décadas rotular estudiosos e acadêmicos como elites que desprezam as pessoas comuns, Bernays e o sociólogo Gustave Le Bon há muito argumentavam, em nome das elites políticas e empresariais, respectivamente, que a massa das pessoas era incapaz de pensar.

Segundo Le Bon, “uma multidão pensa em imagens, e a própria imagem imediatamente evoca uma série de outras imagens, sem nenhuma conexão lógica com a primeira”; multidões "só podem compreender associações rudes de idéias", levando à "total impotência do raciocínio quando é necessário lutar contra o sentimento". Bernays e seus colegas de RP acreditavam que as pessoas comuns eram incapazes de raciocínio lógico, muito menos de domínio de "dados econômicos, políticos e éticos obscuros" e viram a necessidade de "controlar e regimentar as massas de acordo com nossa vontade, sem que eles saibam disso" ; A RP poderia, assim, garantir a manutenção da ordem e do controle corporativo na sociedade.

Bernays e seus colegas de relações públicas acreditavam que as pessoas comuns eram incapazes de raciocínio lógico, muito menos de domínio de "dados econômicos, políticos e éticos obscuros".

A mercantilização da realidade e a manufatura da demanda tiveram sérias implicações para a construção do ser humano no final do século 20, onde, para citar o filósofo Herbert Marcuse, “as pessoas se reconhecem em suas mercadorias”. A crítica de Marcuse às necessidades, feita há mais de 50 anos, não era direcionada às questões de recursos escassos ou resíduos ecológicos, embora ele estivesse ciente, mesmo naquela época, de que Marx era insuficientemente crítico do continuum do progresso e que precisava haver “ uma restauração da natureza depois que os horrores da industrialização capitalista foram eliminados. ”

Marcuse dirigiu sua crítica ao modo como as pessoas, no ato de satisfazer nossas aspirações, reproduzem a dependência do próprio aparelho explorador que perpetua nossa servidão. A jornada de trabalho nos Estados Unidos tem crescido desde 1950, junto com uma duplicação do consumo per capita entre 1950 e 1990. Marcuse sugeriu que esta “servidão voluntária (voluntária na medida em que é introjetada no indivíduo) ... só pode ser quebrada por meio de uma prática política que atinge as raízes da contenção e do contentamento na infra-estrutura do homem [ sic ], uma prática política de desligamento metódico e recusa do Sistema, visando uma transvalorização radical dos valores ”.

O difícil desafio apresentado por tal transvalorização se reflete nas atitudes atuais. A comediante australiana Wendy Harmer em sua série de TV ABC de 2008 chamada “Stuff” expressou irritação com as sugestões de que o consumo é simplesmente gerado por ganância ou falta de consciência:

Tenho muito orgulho de ter feito um documentário sobre consumo que não contém as imagens usuais de chaminés de fábricas, aterros sanitários e carrinhos de supermercado abarrotados. Em vez disso, ele apresenta muitos rostos humanos felizes e todas as suas coisas maravilhosas! É o estudo de um caso de amor, tanto quanto qualquer outra coisa.

Na mesma linha, durante a sessão de perguntas e respostas após uma palestra do economista australiano Clive Hamilton no Byron Bay Writers 'Festival de 2006, uma mulher falou sobre as prioridades de seu parceiro: ambiente, disse ela, ele estava determinado a "desistir com seus gadgets".

O sistema capitalista, dependente de uma lógica de crescimento sem fim desde o seu início, confrontou a abundância que criou em seus estados de origem, especialmente os Estados Unidos, como uma ameaça à sua própria existência. Não funcionaria se as pessoas estivessem satisfeitas porque achavam que já tinham o suficiente. No entanto, ao longo do século 20, o capitalismo preservou seu ímpeto moldando a pessoa comum em um consumidor com uma sede insaciável por suas por suas "coisas maravilhosas".

Kerryn Higgs é uma escritora e historiadora australiana. Ela é autora de “ Curso de Colisão: Crescimento Sem Fim em um Planeta Finito ”, do qual este artigo foi adaptado.

Comentários

Postar um comentário